我的过剩的自我意识

“照我思索,能理解我;照我思索,可认识人。” ——沈从文《抽象的抒情》

应该承认:我离“正常”是有一定差距的。

比如正常人恐怕不会花上几小时,去赏读路两旁小店的招牌;正常人想必也不会在某天突发奇想,去周游城市里的麦当劳;正常人又怎么可能在各种辞书里对“恋爱”的 paraphrase/semantic 追根溯源,企图找到什么答案呢?

我时而会想:这些事情也许能成为“我”这个人的注解。我感受到一种解释其中趣味的使命感——我过剩的自我意识所赋予的使命感。于是就有了这许多不堪卒读的废话。

语言是有意蕴、有力量的,一字一句都可以引人遐想。即使是对店面招牌来说也是如此。

比如学校里有一家“学友书店”:

“学友”自然是指亲近的同学。而经营者并非同学、校友,又为什么叫“学友书店”呢?我可以给出这样的理由:第一,书店收售旧书,便于同学互通有无,是学友互助之意;第二,“学友”可作“友学”——这是汉时官名,是“友”与“文学”的合称,行辅佐、侍从之事。那么书店服务师生,当然可以叫做“学”、“友”了。

只说训诂,招牌里就有不少趣味;要是胡思乱想起来,就更是如此了。又比如学校里有一家“菜根谭”快递站:

南京大学既然说“嚼得菜根、做得大事”,又在校园里种植卷心菜,可以说是菜大。“菜根”就指称菜大。“谭”字是谈的通假,有讲述故事的意思。因此菜根谭在可以说是“菜大故事”。这是训诂。

在这之外呢?谭通谈讲,其实是避唐代某皇帝的名讳,在现代汉语中已经完全见不到这样的用法了——反倒是远东日本留存了“英雄谭”一类的表达。而《菜根谭》与日本更有千丝万缕的联系。《菜根谭》始作于明代,清代偶有刻本,到近代已经遗失殆尽了。现在我们看见的版本,实则是杨守敬先生访书日本时带回来的。

这里又说到了版本。其实在改革开放以前国内没有出版过一本《菜根谭》,到今天却有了几百式花花绿绿的不同版本了。原来日本人把《菜根谭》当做修身养性甚至企业经营的宝典,国内亦步亦趋,实在畅销。要我说,菜大还是不必学《菜根谭》。雄伟不足事小、诚朴不足事大啊。

说到这里,读者朋友大概能认同读招牌是有些趣味的吧?当然了,或许有人要说:世上招牌还是乏味的更多,“兰州拉面”、“京东商城”就发散不出太多东西。这的确是真的,但语言贫乏本身也是有意蕴的。因为这恰恰反映了现代诗学面临的一个困境:

“我们已经熟稔于歌颂麦子,又怎么去写沙县小吃与麦当劳?”

面对这样的困境,语言需要都市的“游荡者”,需要周游麦当劳的街溜子。

本雅明把传统社会里行走四方、深入民间、吟诵亘古英雄与征战故事的人叫作“说故事的人”,他们唤醒了听众同情共感的情绪,见证了不分你我的群体生成。这种同情共感、这种群体生成,恰恰构成了我们的前文化理解:春风是属于爱人的、明月是属于故乡的……

但面对现代都市中的种种意象,我们却缺少了相应的文化理解。本雅明在《发达资本主义时代的抒情诗人》里强调都市的游荡者,强调人群中的人,强调现代性的幻觉——恐怕正是与农夫与水手“说故事的人”作出了某种呼应,要吁求都市的叙事、都市的情绪吧?须知道叙事(或此处说故事的人) 最一般的功能就是“恢复一个受威胁的价值秩序”。波德莱尔的诗歌里为什么可以有油灯(quinquet)、反光镜(reverbere)、借债单(bilan) 或是黑猫酒吧 (Char noir) ?因为现代性的意象要成为现代诗人的敏感和悲伤,要成为现代人的抒情、现代人的叙事才行。

不过波德莱尔当然不曾对沙县小吃或麦当劳产生过什么情绪。世上理应有某个街溜子(亦即都市的游荡者)潜入都市深处,在这些地方寻找他的忧疑与惆怅、信仰与希望,让这些地方成为现代人情绪与思维的归止安处。所谓“文明以止,人文也”,我们的语言、我们的人文,是需要周游麦当劳的街溜子的啊。

或许又有人会说,这样一来街溜子的责任未免太重了些。我们怎么能指望规格化、同一化的场所,能够呈现许多微妙、许多细腻的情感呢?要这样说,未免太小看语言的力量了。意向性不是经由客观存在,而是由人类的语言文字所表达的。这样说有些抽象,不过我可以举出一个例子:

杭州市的灯光总体规划里有一句话说,“西湖暗下来,让孩子们能看见星星”。这句话太温柔,让人想到“两个船桨搅碎水中的云影星光”,想到各种愉快的、美好的情绪。但是你如果稍稍动用一点科学,又要想到:杭州城霓虹灯渲染之下,无论西湖如何黯淡,都不可能看得见许多星星。那么,难道我们所感到的美好情绪是虚假的吗?当然不是了。因为在语言的力量影响之下,在一处黯淡的西湖所见的天狼星,远远要比市中心所见的天狼星更加触动——这就叫做人文关怀。

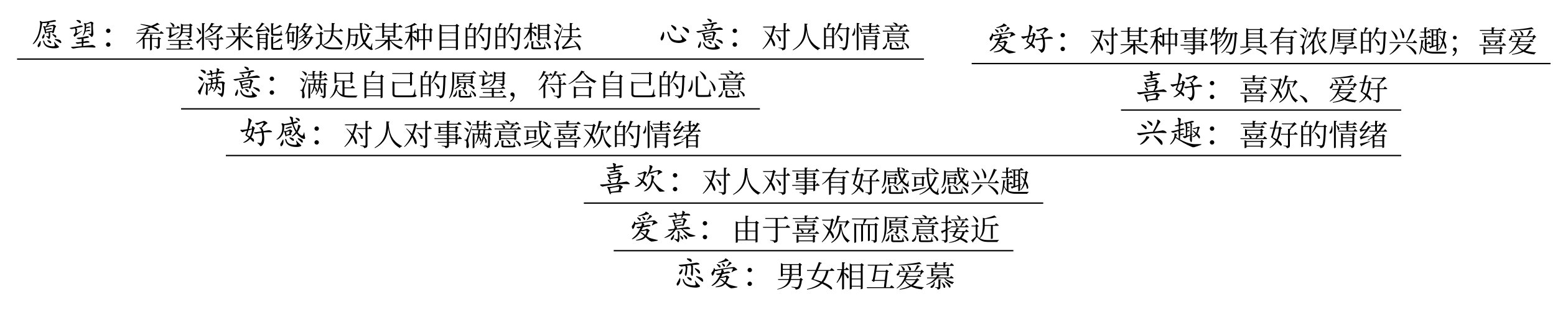

既然语言是具有力量的,那么约定了语言的辞书就掌握了权力。辞书是具有权力的,能够深刻地影响一个人。试想有一个青春期的小男生,想要知道“恋爱”是什么意思,于是他翻开《现代汉语词典》,是可以得到这样一个 paraphrase/semantic 的递归树的:

他若在牛津高阶词典上查 love 呢,会得到这样的一个意项:

a strong feeling of affectin for sb that you are sexually attracted to

可以发现,在现代汉语词典里,无论如何追根溯源,都找不到物质的、表面的、性欲的痕迹,唯独“愿望”可能存在些许的想象空间。而牛津高阶最开始时虽然要求不收一切污言秽语,到了今天却直言不讳地把 love 释作 sexually attracted to。汉语辞书学人这样约定“恋爱”,恐怕也是有所寄托,希望能在某个青春期少年的脑海里树立不大不小的一种观念、希望他能对于柏拉图式纯粹的情感怀有向往吧。当然了,这些老学究们在无意间又动用了辞书的权力,对恋爱的双方主体作出了一点规定。在此我就不多做什么讨论了。

辞书保管了语言的权力,辞书同时保管了语言的答案。现代人往往是软弱的,凡事缺少决心。甚至要投靠《答案之书》一类巫卜似的东西,才能凭空变出一些 to be 或 not to be 的勇气来。辞书可以说是学术化、公理化、规格化的答案之书,我们又有什么理由不去依靠它呢?

好吧,我须得感谢能读到这里的朋友,你们包容了我怪异而荒唐的气质。说了这好些话,才将将解释了我人生中的三件怪事。但只是我一切想法的某几个侧面而已。写到这里,我自己都为这些话感到羞耻了,也理应到此停笔了。让我用最后一件小事结束这不知所云的文章吧:

有一位朋友,曾经对我的这些怪事表达过他的不可思议。我说:“这难道没有意思吗?”他说:“或许有一点,但你这样能找到女朋友吗?”

而我真的找不到女朋友。所以说,直男很无趣。于是我只能宣告,这小小的自我辩护实在是失败了。

Update:

反转了,找到了超可爱的女朋友。而且她觉得这篇文章很有意思——我的完全胜利!